ミステリー・オカルトネタが大好きな人にとって、ピラミッドは大いなる好奇心をそそられる対象物であると言えましょう。

わたし自身は、超理系の人間であり、理屈で説明できないことは死ぬほど嫌いであり、「宇宙人に会ったことがある」みたいな発言を聞くと、証拠を出せ!証拠を!と言うようなタイプです。

それゆえ、ミステリー・オカルトは敬遠していたのですが、ピラミッドについては別格でした。

『ピラミッド 5000年の嘘』という映画を見た直後は、もうしばらくの間は「ピラミッドすげええ!」としか言ってなかった記憶があります。

この映画では、極めて論理的にピラミッドの謎に対してアプローチしています。

オカルトなんて信じない理系人間がピラミッドの謎のすごさを語ってみます!

エジプトの大ピラミッド

Wikipediaには、こう書いてあります。

ギザの大ピラミッドとは、ヘロドトスの歴史において、「クフ王のピラミッド」であると語られている。エジプトのギザに建設された。世界の七不思議で唯一現存する建造物である。このピラミッドはエジプト第4王朝のファラオ、クフ王の墳墓として紀元前2560年頃に20年前後かけて建築されたと考えられている。

王がどうとかは、考古学者に任せるとして、ここで重要なのは「紀元前2560年頃に20年前後かけて建築された」という記述です。

恐らく学校の教科書にも、このように書いてあると思います。

では、本当にあれだけ巨大なピラミッドを「紀元前2560年頃に20年前後」で完成させることが出来たのでしょうか?

ピラミッド構築に必要な石の数は約270万個

これまたWikipediaから引用します。

現在高さ138.74m(もとの高さ146.59m)、底辺230.37m、勾配51度50分40、容積約235.2万m³で、平均2.5tの石灰岩を約270万-280万個積み上げたと計算される。

ピラミッドは現存する建物であるため、底辺や高さを測ろうと思えばいくらでも測定可能です。

容積を求めることも、中学数学レベルで可能であり、ピラミッドと同じ材質の岩の質量から重量を推測することも可能です。

となると、「平均2.5tの石灰岩を約270-280万個積み上げた」という数字は信ぴょう性が高いでしょう。

では、20年の建築期間で270万個の岩を運んだということは、

270万÷20年÷365日=約370個で、1日あたり1つ2.5tほどの岩を370個運ぶ計算になります。

仮に24時間不休で作業をしたとしても、1時間あたり15〜16個の岩を運ぶ計算です。

4分で1個積み上げて、24時間不休で365日毎日作業して20年後にようやく積み上げられる岩の数が270万個です。

仮に270万個を20年で積み上げられたとして、建物の精度はどう説明するか?

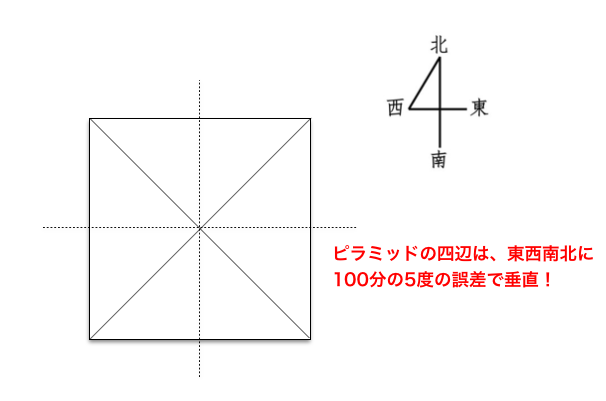

ギザの大ピラミッドは、真上から見ると四辺が東西南北に誤差100分の5度くらいの精度で垂直に交わります。

なお、17世紀につくられた世界最古の天文台とされている「パリ天文台」も、この大ピラミッドと同じように四辺が東西南北に正対するように建築されています。

参考:サービス終了のお知らせ

しかし、その精度は100分の25度程度の誤差があるようです。

17世紀の技術では、天文台を建築するのに100分の25度程度の誤差が生まれてしまうのに、紀元前2560年前には、大ピラミッドを天文台の5倍の精度で作られていることを、一体どう説明すればいいのでしょうか?

なお、現在の建築技術では2.5tクラスの重さの岩を並べて、100分の5度の精度で建築することは、不可能とされています。

大ピラミッドの建築法

これは大ピラミッドのアップ画像です。

ここに敷き詰められた岩の形に注目してみます。

一部しかチェックしていませんが、全体的な傾向として不揃いな岩が隙間なく敷き詰められていることが分かります。

ちなみに、ピラミッドの土台にあたる部分も同様に不揃いな岩で隙間なく敷き詰められています。

不揃いな岩で構築しているのに、東西南北と0.1度程度の誤差で建築されたことも驚きです。

さらに、同様の建築方法が取られている遺跡が大ピラミッド以外にもあります。

それが、

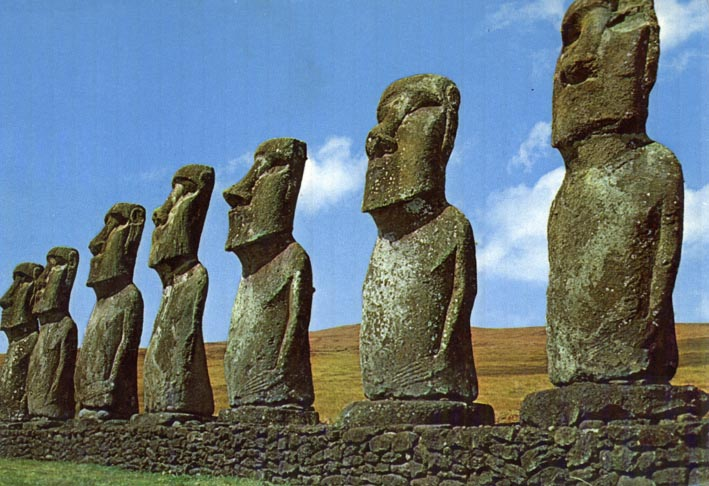

イースター島のモアイ像の土台。

ペルーのマチュピチュの建造物。

これらにも同じように、不揃いな岩を隙間なく敷き詰めて建築されています。

イースター島はチリ沖から何千キロと離れた絶海の孤島です。

マチュピチュは南アメリカ大陸にあり、大ピラミッドはアフリカ大陸にあり、両者は紀元前2560年当時は当然陸続きではありません。

15世紀にコロンブスがアメリカ大陸に初めて到達したことを歴史の教科書で勉強したはずです。

ギザの大ピラミッド、イースター島のモアイ像、ペルーのマチュピチュの共通点はそれだけではない

地球儀で、この3地点をプロットすると、直線を引くことが出来ます。

さらに、この3地点を含む幅100kmの円周上には数多くの遺跡が並んでいます。

一例をあげると、

ペルーのナスカの地上絵

オリャンタイタンボ

マチュピチュ

サクサイワマン

アルジェリアのタッシリ・ナジェールの岩絵

エジプトのギザの大ピラミッド

ヨルダンのペトラ遺跡

パキスタンのモヘンジョ・ダロ遺跡

インドのカジュラホ

タイのスコータイ

カンボジアのアンコールワット

そして、最後にイースター島のモアイ像が並びます。

世界遺産にさほど興味ない人でも耳にしたことがある遺跡名が並んでいます。

これらの遺跡はGPSで経度・緯度を測定して、地図上でプロットすれば、同じ円周上に並んでいることが分かります。

時代も地域も異なる遺跡群が、これほど多く同じ円周上に並んでいることはなぜなのでしょうか?

さらにこの円周は、赤道と同じ長さで赤道とジャスト30度で交差しています。

これらは一体何を意味しているのでしょうか?ただの偶然でしょうか。

大ピラミッドには円周率や黄金率や光の伝搬速度を示す数値が内包されている

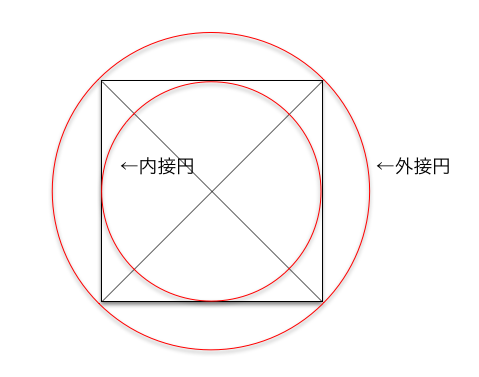

大ピラミッドの底辺(230.37m)の2倍から、もとの高さ(146.59m)を引いた値は「314.15」となり、円周率の100倍の値です。

底辺の長さが50cm違えば、値は「315.15」となります。

同様に底辺の2分の1の長さと、もとの高さの和は「261.775」となり、黄金数(1.618)の二乗の100倍の値となります。

さらにピラミッドの四辺の外接円と内接円の差は、「299.79613」となり、光の伝搬速度である「299,792,458m/s」と数字が近似しています。

なお、ここで計算に用いているメートル法は18世紀末のフランスで制定されたものです。

紀元前からメートル法が存在していたということなのでしょうか?

また、これらは全て偶然の一致であるという一言で片付けられるものでしょうか。

一体誰が何のために、大ピラミッドをつくったのか?

大ピラミッドは、現存している建造物であり、寸法や材質などは、いくらでも測定することが可能です。

測定可能な明らかな事実を組み合わせてみた結果、

- 東西南北と100分の5度の精度で東西南北に正対する精度で作られていること

- イースター島、マチュピチュ、大ピラミッドで同じ建築方法が取られていること

- イースター島、マチュピチュ、大ピラミッドを含む円周上に名だたる遺跡が並んでいること

- その円周が赤道と30度で交差すること

- 大ピラミッドの寸法の中に、円周率・黄金数・光の伝搬速度が見出だせること

が導き出せるのです。これらは紛れもない事実なのです。

偶然にしては、偶然が重なりすぎているのです。

これらが意味するものは一体何なのか?

一体誰が何のために、この大ピラミッドをつくったのでしょうか?

映画でも明確な結論は出ていません。

136億年前に誕生した宇宙最古の星の構成元素とか分かる現代において、いくらでも見て触れて調査出来るピラミッドの謎がわからん!ってことが凄すぎます!!

『NHKスペシャル シリーズ古代遺跡透視「大ピラミッド 永遠の謎に挑む」』が放送予定

http://www.nhk.or.jp/docudocu/program/46/2586649/index.htmlwww.nhk.or.jp

※ところが、NHKの番組表を見ると17日21時からは別番組が放送予定となっています。

震災の影響で特番が組まれているようなので、放送予定に変更があるようです。

http://www6.nhk.or.jp/special/program/

こちらのNHKスペシャルの放送予定を見る限り、6月以降に延期なようで(涙

そんなピラミッドの謎に、NHKスペシャルがどうやら最新の技術を使って、謎に挑むそうです。

非常に楽しみです!

という番宣になってしまいましたが、わたしが言いたかったことは「ピラミッドすげええ!」の一点です!

建物フェチとかそういうレベルではありません。

専門家から見れば、穴だらけな話なのかもしれませんが、現代でも測定可能な数値や事実の組み合わせだけでも、これだけ偶然が重なるって凄いってことです。

ここから、意味とか考えたくなる気持ちがすごく理解できます。

ぜひ、ピラミッドのドツボにハマっていただければ幸いです。